图为静嘉堂文库藏宋本《名公书判清明集》,上海中华学艺社辑印。资料图片

“父母之爱子,则为之计深远。”这一古训出自《战国策·触龙说赵太后》,意为父母若真的疼爱子女,就应当为他们的未来作长远规划。然而,对那些幼失怙恃的孩童而言,他们的生活又如何能被“计深远”呢?《名公书判清明集》中韩似斋的一道名为《房长论侧室父包并物业》的判词或可作为答案。本文将通过这一判例,探讨古代涉孤幼家产判词的特点,并分析其背后蕴含的司法智慧与人情考量。同时,结合当下司法实践,挖掘古代判词中关于公平、合理性与长远规划的启示,以期为当下法律制度与社会治理提供些许启示意义。

此案讲述了一家之主梁居正去世后,留下侧室郑氏和两个孩子。梁家族亲梁太以治丧为由,携家眷住进居正家,掌管梁家各事,但同时串通库僧、佃户干涉梁家钱谷经营,有侵吞梁居正遗产之意。郑氏虽尊梁太为房长(族中各房之长),却很快意识到所托非人,便主动向官府请求对梁家财产实施检校,以保护两个幼子的财产不受侵犯。虽如此,郑氏亦怀有私心,招致其父郑应瑞前来插手梁家家事。梁太主张郑氏作为妾室,无权处置梁家的财产,遑论郑氏之父,于是引发了诉讼。官府受理此案,判决梁太搬回自己的居所,但需尽房长责任照顾两个幼儿,可领取月钱;令郑应瑞不得踏入梁氏家门,但可仍居旧所,并得到梁家的赡养;梁家财产由县衙官库代为保管,出具公据,准许两个幼儿每季度点验,直至他们长大成人。其他经营所得的利息则作为郑氏抚养两个孩子的生活费用。

这一判词质木无文、词理惬当,尤其为两个幼儿计深虑远、缜密无疏,是一道精彩的传世之判。唐代以降,书判作为铨选人才的重要方式,受到历代文人的重视。宋代的判词相较于唐代,不再偏爱骈俪之词,而更追求“文体切于政事”,注重书判的义理与实用性。《名公书判清明集》中的判词多属“散判”和“实判”,以“说理”作为核心。这些判词虽然没有规定严格的公文结构,但是大致可以分为议论、判决和评价三个部分,其中囊括了必要的当事人身份、案件事实、证据理由、判决结果和执行方式等信息。

首先,宋代判词多以议论开篇,作为判决的道德基调和标准依据。《房长论侧室父包并物业》开篇议论道:“大抵临财之际,欲辱身焉者,虽未必尽私,而已不能掩狥私之迹;凡欲洁身焉者,虽未必尽公,而不失为示公之意。”通过“尽公”与“尽私”的对比,道明在面对财物的分配时,人的私心与公心会交替出现,而发心是此案的评判标准。

接着,占据判词主体部分的是叙议并行的案情梳理与判决结果。本案所涉案情并不复杂,但裁判者在处理判决结果与执行方式上可谓周详细密,既对涉案的各位当事人均有合理安排,又详细查明了财产数额,还制定了应对票据年久易失效的措施。韩似斋充分运用法律规则与人情,尽力防范未来的纠纷,确保所有当事人的利益不受侵害。

最后,韩似斋简洁点明他判此案的逻辑与原则,即他在面对孤幼案件时,会尤为审慎,不敢草率,务必使判决能够“当人情、合法理、绝后患”。

此案殊为难得之处也在于此,韩似斋并非仅仅着眼于当下的矛盾纠纷,更是放眼将来,采取多项措施保护幼童,以绝后患。这对失怙的未成年儿童而言,可谓意义重大。

将财产寄存在官府衙门是宋代一项特殊的财产保护制度,称为“检校”。南宋裁判者叶岩峰对“检校”制度的释读为“所谓检校者,盖身亡男孤幼,官为检校财物,度所须给之孤幼。责付亲戚可托者抚养,候年及格,官尽给还”。检校主要面向失怙孤幼和户绝财产,相关人士为避免应属幼儿继承的财产被旁亲或厢邻侵占瓜分,可向官府申请检校。官府在清点财产后将财物存入官库中,登记在册、出具公据,并为孤幼指定监护人,依据幼儿衣服、饭食、教育、税赋等实际开支“月给钱,岁给衣”,待幼儿成丁后再从官府领取寄存的财产。在此案中,官库清点了梁家的财产共三千六百单八贯钱,并为两个幼儿提供凭证。韩似斋还为了防止随着时间的推移、官府的人事变动,导致此前的字据未及幼儿成年就变成一纸空文,所以特地准许两个幼儿每个季度前往县衙,委托收支官和词人入库清点,以确保财物齐全。这样一来,就不必担心胥吏贪墨舞弊。判词中详细计算了梁家的经营收入为“月利三十五贯、岁收谷三十七石、租利钱一百六十三贯”,这些资金专用于抚养两个幼儿和赡养郑氏父母。这种“官营信托”最大程度地保护了未成年儿童的财产。

本案的核心争点在于侧室郑氏是否有处置财产、抚养孤幼的权利。依据宋代法令:“其媵及妾,在令不合分财。”原则上,在丈夫去世后,妾室不仅没有处置、继承财产的权利,而且作为财产的一部分,妾室甚至是被处置、管理的对象。抚养孤幼一事,一般会托付给族长、族亲。在本案中,梁太极力强调郑氏的身份是妾,不是妻,不能处置财产,也不能抚养幼子。但韩似斋认为,郑氏并没有以妻的身份自处,虽有私心,但也主动向官府申请检校,以保障幼子的利益。相反,梁太竭力阻挠官府检校,纵使他在其中有些许劳苦,他谋私营利的意图却也十分明显,其心可诛。这一争点的判决依据和逻辑正是对应了开篇的议论,面对财产,梁太未必完全为了私利,但他的行为已经难以掩盖其追逐私利的目的;郑氏也未必完全出于公心,她的做法却仍然表现出一定的公正意图。韩似斋根据二人的行为和意图,令梁太迁回自己的住所,令郑氏管理租利。如此,既保障了各方的利益,又规避了他们的私心和贪欲。此案的判决并没有机械地依据法律条文,而是结合了案件中的人情因素,在以两个幼儿利益为重的基础上,考虑到各方的合理需求和实际需要,使结果能够“当人情、合法理”。

这道判词的另一精妙之处在于其中所蕴含的“天下大同”与“天下为公”的思想。尽管判词中并未出现“大同”二字,但从判决结果中可以看到韩似斋对天下大同的理想社会的认识、追求与实践。韩似斋判处郑应瑞不得再插手梁家家事,但郑氏父母仍可居住在梁居正在世时借给他们的房屋,并且可以继续从梁家的每月利息中领取三贯五百文月钱作为赡养费,此为“老有所终”;梁太被判迁归旧所,但仍然需要承担起“房长”责任,照顾帮衬郑氏和两个幼儿,可以收取五贯月钱作为报酬,此为“壮有所用”;郑氏虽然为侧室,但她主动向官府申请检校,裁判者便也承认她在梁家的地位,并赋予她管理财产、监护抚养两个幼儿的权利。官府也根据郑氏与幼子的实际需要,保证他们在成长过程中的吃穿用度,也保护他们的财产不被侵占、转移和隐藏,体现了“幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养”。此外,整道判词论及“公心”与“私心”的权衡选择,虽然二者往往并存,但判决的结果体现了裁判者鼓励公心和抑制私心的价值取向。在这道判词中,韩似斋不仅做到了“听治讼”,处理各方的纠纷矛盾,更是做到了“兴教化”,将人情道理寓于判决中。那些圣贤古训不再是故纸堆里枯燥抽象的文字,而是从道理中走出来的,是通向天下大同的理想社会的阶梯。所谓“儒者以经术润饰吏事”,即在于此。

《房长论侧室父包并物业》一案的判词,展现了古代司法官员在复杂家产争议案件中对公平性、合法性、合理性和可接受性的追求,这对当下的司法裁判同样具有一定的启示。

首先,裁判者在案件中并非机械地依据法律条文作出判决,而是注重法意与人情的平衡,以确保对弱势群体,尤其是对未成年孤幼的权益给予充分保护。这一思路对当下司法处理类似家庭财产纠纷具有启示意义,尤其在涉及继承人身份复杂、弱势群体权益受威胁的案件中,应当避免机械司法,把握好法律条文精神与个案正义之间的平衡,为各方利益提供合理保障。

其次,本案中的“检校”制度和季点查库体现了司法者对未来风险的敏锐预判,能有效避免孤幼财产被侵吞的风险,这或许为当下司法在财产保护上构建起长效监督机制,以确保法定权益的持久性与安全性提供了些许启示与镜鉴。

最后,这道判词彰显了韩似斋所追求的“天下大同、天下为公”的价值理念。他以大同社会理想为目标,以保障各方基本生活需求为核心,追求判决中的天理人情与实质正义。

为孤幼“计深远”的,正是融法理情于一体的司法理念,这是古今司法裁判者的共同追求。司法裁判不应局限于处理眼前的纠纷,更应注重其对社会秩序与道德风尚的引领与影响。“法与时转则治,治与世宜则有功”,当下司法同样需要汲取中华优秀传统法律文化中所蕴含的智慧与经验,立足社会现实与司法实践,以更好地实现社会公平正义。

(作者单位:清华大学法学院)

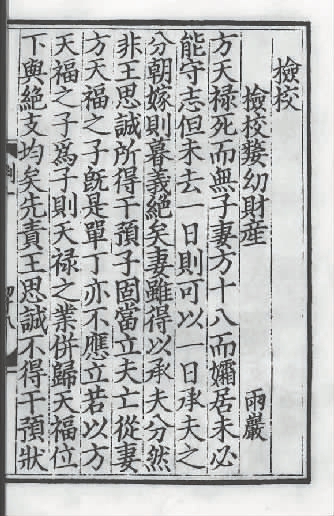

判词原文:

房长论侧室父包并物业

大抵临财之际,欲辱身焉者,虽未必尽私,而已不能掩狥私之迹;凡欲洁身焉者,虽未必尽公,而不失为示公之意。梁太固梁居正之族人也,然一主居正之丧,遂挈家以据居正之室,而日用饮食焉,党套库僧而营运,号召佃户而收支,每于财利之间,动有披襟攘袂之状,纵使于中曾宣微劳,人亦得以利心窥之矣。郑氏固梁居正之侧室也,然一从居正之死,便知遣唤梁太行房长之事,既而见梁太之不足讬,遂自求于官,首乞检校,以待二幼之长。但方议梁太之私,而未能自绝其私,招致其父郑应瑞,辄预梁氏家事,安能免于梁太之词?官司徒以其前后陈述,犹能委利权于官,以为他日全身远害之计,遂得以别公私、定是非于梁郑氏之争也。今梁太譊譊然,力诋郑氏为居正之妾而非妻,且彼虽耻以妾自名,而至于陈乞检校,则是显然不敢以妻自处,使郑氏自诡以居正之妻,则又奚以检校为哉?梁太果有悼往恤孤之心,而无谋私营利之计,则又何恶于检校哉?佥应所拟,欲示梁太迁归己居,又示郑应瑞不得复登梁氏之门,令郑氏管收租利,以为拊育二幼之资,令两库不得开张,以为夤缘走弄之计,皆切当之论。但居正存日,既有月钱,以赡郑氏之父母,而梁太者,目今又有自于库内月取三千。今合每月分明于郑氏管收租利内,月支钱五贯送梁太,其郑应瑞则照居正在日,给钱三贯五百文足以赡之。田契昨已寄留县库。库本钱三千六百单八贯足,若不与防闲,不阴消于梁太、库僧之侵移,必将潜耗于郑应瑞之搬捵,合并与寄留县库。但官库寄留民钱,岁月推迁,官吏更易,率有攒库移易之弊,虽有官据,徒执虚文。合从本县给据,付二幼收执,许令逐季具状经县,委收支官同词人入库点视,候出幼日照数给还。既有库业,必有在库台架,帖原检校官勒库僧赉簿供具,点对区处呈。此内则有月利三十五贯、岁收谷三十七石、租利钱一百六十三贯,仅可为郑氏、二幼衣服、饭食、教导、税赋之资及梁太、郑应瑞月给之费。梁太但当时其来往,照拂其门户,不必干预财谷。郑应瑞但当处居正在日借住之屋,享今来照原数给助之资,不当非时登门预事。当职于孤幼之词讼,尤不敢苟,务当人情、合法理、绝后患,余并从拟行,帖县照应,备榜市曹。

(载于中国社会科学院历史研究所宋辽金元史研究室点校:《名公书判清明集》,中华书局出版社2002年版,第232-233页)

(本栏目由人民法院新闻传媒总社与最高人民法院司法案例研究院合作开设,欢迎广大专家学者、法官及其他法律工作者以案例为切入点,深入探讨中华法系的独特之处和丰富内涵)