歙县南乡传统剧目叠罗汉的表演现场。郑刚 摄

歙县绵潭村社戏剧照。郑刚 摄

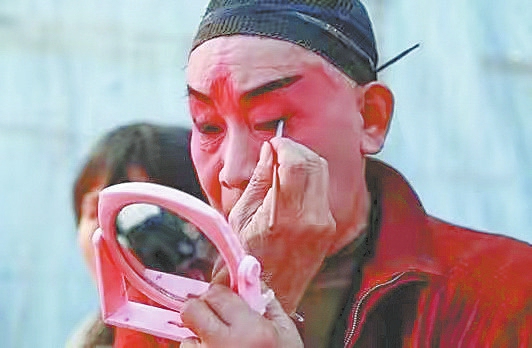

登台前,一名社戏演员正在认真地对镜化妆。郑刚 摄

习近平总书记指出:“中国优秀传统文化的丰富哲学思想、人文精神、教化思想、道德理念等,可以为人们认识和改造世界提供有益启迪,可以为治国理政提供有益启示,也可以为道德建设提供有益启发。”

社戏,原指会社祭祀中进行的一种戏艺活动,有着酬神祈福、文化娱乐等内容,后衍生变化为会社文娱活动。明清时期,徽州社戏文化内容丰富、形式多样,为徽州广大民众所喜闻乐见。在徽州宗族管理族人、教化乡里、明理规序乡村治理中发挥了独特而重要的作用,成为教谕、预防和惩治三位一体的重要载体,其文化精髓和优秀文化传承对当前仍具有一定的镜鉴价值。

“罚戏案”三则

在风光旖旎的安徽省祁门县历口镇环砂村,独一无二的双姓古祠堂“叙伦堂”广场上赫然伫立着一块经县衙“恳恩示禁”的禁碑,历经沧桑的岁月,斑驳的青石上碑文依稀可辨:“嗣后该山挖桩及私砍树木、纵火等情,概依合文例禁,倘敢故违,许业主人等协仝地保查明,赴县具禀,以凭拿究,决不故宽。该业主亦不得借端滋讼,各宜凛遵毋违。”

禁碑标注立碑示禁时间为“嘉庆二年(1797年)十一月”。禁碑还附有环砂村“首事”程之瑶等32人发起共同签约制定的一份封山育林、严禁乱砍滥伐的《养山合墨文约》的内容:“自后入山烧炭采薪,如有带取松杉二木,并挖柴桩及纵火烧山者,准目睹之人指名鸣众,违禁者罚戏一台。如目睹存情不报者,查出与违禁人同例。倘有硬顽不遵,定行鸣官惩治,仍要遵文罚戏。”

乾隆末至嘉庆初,历口环砂一带村民乱砍滥伐、盗卖木材,毁林垦荒,砍树挖根现象严重,滋生了许多事端。环砂村乡绅程之瑶等深感忧虑,组织村民“演戏公议,立约定规”,订立了《养山合墨文约》公约,并报到县衙核准。时任祁门县正堂的赵敬修,亲笔作了批示,“勒石立碑”形成这方圆几十里地方法律。社戏在环砂养山护林的“演戏公议”和“违禁罚戏”中发挥了作用。(谦谦、陈琪:《古代徽州罚戏碑刻与乡村社会自治》,《黄山学院学报》2018年第1期)

无独有偶。乾隆七年(1742年)冬,歙县县衙接到新馆村村民鲍立燕的控告状,控告村民李顺盗砍其祖公鲍庄墓地荫木,卖于同村村民郑君宠。诉状称:“祖墓远离,荫木不能常护。此又吾父所常虑。而为不肖辈言之也。”公堂上,李顺狡辩所砍之木并非“庄公墓木”。官府遂实地勘查,查明庄公墓荫木屡遭李顺盗砍,鲍立燕曾投鸣乡里并邀鲍芮、鲍稔、鲍孝友等公议后,将屡教不改的李顺扭送官府。官府据实依法对李顺定罪并“立拘盗木者,重责之”。同时,鲍立燕联合族人将购买这些盗伐树木的郑君宠押赴祠堂罚戏处罚“以蘸墓”。村民听闻“皆羡曰,鲍氏大有人矣”。[《(歙新馆)鲍氏著存堂宗谱》(光绪元年续修)卷三《公议曾楷公暨长子立燕公配享记》]

道光三年(1823年)四月,安徽省祁门县渚口乡渚口村迎来茶叶收购的旺季,出现采购者“左右是望,昂价相抬,肆行盗窃”,售茶者“把持之权,咸归垄断”的交易乱象。渚口村倪氏族首邀请乡绅、里老公议作出“禁约”:确立统一 开采时间,规范茶叶收购秩序,“夏前七日方许开摘,采卖收买”;无论客商还是本土居民均“戒先期杜去毛峰青茶名色”,防止挑肥拣瘦;通过“演戏勒石”使禁约家喻户晓,“以肃耳目,以垂人远”;对违禁者处以“罚戏一会,加禁”;“强横不遵合约”者,“赍文鸣官理处”。(原碑现立于安徽省祁门县渚口乡渚口村东约半里大路旁)

三则罚戏案,从不同的角度体现出古徽州社戏文化的教谕、预防和惩治多项功能。

古徽州社戏文化渊源特点

古徽州社戏文化源远流长,随着古徽州戏剧文化和祭祀文化而衍生变化和发展起来,受徽州宗族明理规序传统文化影响而带有明显的地方特色。

古徽州戏剧文化丰富发展促进了徽州社戏文化的衍生。徽州戏剧文化早在明宣德年(1426年)前就由浙江南戏孕育转化传播而来。刊刻于正德四年(1509年)的《新安毕氏会通宗谱》的《自传》中毕尚忠“予居歙南万山间,……幼承庭训,诗礼颇闻。甫十五,为童蒙师,劳心灯火,日课一诗一对以自励。……忆弱冠时好戏文曲破,所编《七国志》《红笺记》,梨园子弟广传之。愧非儒者所习,抑亦当时士大夫之所尚也”。文中自称“忆弱冠时好戏文曲破”即编创《七国志》和《红笺记》剧文时是正统元年(1436年)由徽州戏剧文化衍生社戏文化由此发展。而最早一条罚戏条文是乾隆三年(1738年)歙县大程村程氏宗族为保护水口处林木及禁止村民挖掘松明而制定的罚戏规约,规定违者罚戏一台。

徽州儒者、士大夫及商贾崇尚和资助丰富了社戏文化。由于徽州是聚族而居的社会,乡绅、贤士崇尚儒家礼仪教化,推崇传播程朱理学思想的社戏文化,徽商“贾而好儒”、喜好风雅的习俗资助并促进了社戏文化的发展。《新安毕氏会通宗谱》的《自传》中所述“非儒者所习,抑亦当时士大夫之所尚也”。

嘉靖十年(1531年)的《率东重修程氏家谱》卷二“程添庆小传”中写道:“学士篁墩先生奇之,特委编《存孤烈士传》《篁墩射蜃记》,比完,甚加称赏。”这里篁墩先生即官及礼部右侍郎的进士程敏政,根据程添庆“好吟咏,长于乐府”,而委派其编写了戏曲《存孤记》和《射蜃记》。

徽州传统祭祀文化为社戏文化增添了内容,增强了活力。徽州的大多乡村地处偏僻而且山多地少,自然环境恶劣,徽人为祈求风调雨顺,春祈秋祭成为徽人的传统习俗,这种文化传统习俗丰富了社戏内容。乾隆《婺源县志》中记载:“俗重社祭,里团结为会。社之日,击鼓迎神,祭而舞以乐之,祭必颁肉群饮,语曰‘社鼓鸣,春草生’。至秋而祭亦如之。闾里之欢,此为近古。”(乾隆《婺源县志》卷四《疆域风俗》,清俞云耕等修)

社戏文化为徽人喜闻乐见,成为大众精神文化需求。安徽省歙县深渡镇绵潭村是连接江沪的新安江水道重要的水上码头,具有浓郁地方风味的社戏文化在这里盛行,形成了一种文化习俗。绵潭村春祈秋祭的社庆活动或者逢年过节、红白喜事,都要请戏班子唱戏。以至于当地流传这样一句话:“打不完的樟潭鱼,砍不完的九砂柴,看不完的绵潭戏。”

不仅绵潭村,明代大诗人冯梦祯的《快雪堂日记》中记载了他在万历三十三年(1605年)四月初四到歙县西溪南观看灯会的盛景:“出灯者溪南俗。元宵后以灯娱神,例正月二十五出,不晴则更期,遂至此月。鼓乐前导,台阁、彩船、旗盖俱以灯为之,上饰倡女,凡二阁一船,后纱珠、羊角等灯,多至数百,后迎关神,巫以巨斧入额寸许,血淋漓披体,男女聚观,道路为拥。”(明冯梦祯《快雪堂日记》,2010年凤凰出版社出版)乾隆年间文学家沈复在其《浮生六记》卷四《浪游快记》

中记载了自己年轻时到绩溪仁里村观看花里会情形:“庙前旷处,高搭戏台,画柱方梁,极其巍焕”,开场后“既而开场演剧,人如潮涌而至。”

由此,徽州社戏文化社祭性、民俗性、广泛性和普及性特点比较明显。

社戏的文化功能及借鉴

古徽州社戏的文化功能主要体现在聚族文娱功能、社祭教化功能、宣传劝导功能、警示预防功能和惩治止纷功能。

聚族文娱功能。徽州地处皖南山区,“新安各姓聚族而居,绝无一杂姓搀入者。……父老尝谓新安有数种风俗,胜于他邑:千年之冢,不动一抔;千丁之族,未尝散处;千载谱系,丝毫不紊”。(清赵吉士《寄园寄所寄》卷十一)这种由血缘亲缘凝结成宗族社会一方面具有较强的凝聚力和向心力,便于教化管理;另一方面对于乡村整体教化和乡村秩序管理带来一定的负面效应,而社戏文化作为大众联谊和丰富生活载体在聚族和联谊联动中发挥了重要作用。尤其是徽州宗族热衷于戏剧,在宗祠内或宗祠旁建立戏台,形成“有宗必有祠,有祠必有台”现象。明嘉靖年间兴建的绩溪县大石门古戏台、明末清初修建的婺源县镇头阳春戏楼、清光绪元年修建的休宁县海阳镇程氏宅院戏台、清光绪年间修建的歙县堨田村吴氏宅院戏台、民国六年修建的歙县璜田村戏园等均各具风采。这些星罗棋布的古戏台成为传播社戏文化的重要场所。对管理族人、教化乡里起到了别具一格的重要载体作用。宗族修谱、公议、制定禁约、实施处罚、乃至祈禳、祈求子嗣等常通过社戏来表达实现。万历二年(1574年),休宁县茗州吴氏家族在《吴氏家典》中就记载道:“自今惟禁园笋,保禾苗,及酬愿等戏,则听演。”(万历二年《茗州吴氏家典记·卷七·诫靡费》)

徽州族人通过举办各种庙会来扩大文化交流传播效果,达到联合外谊的目的。明代戏曲评论家、歙县岩寺人潘之恒记载了万历二十八年(1600年)曾参加徽州府城东的迎春赛会的盛况:“百工咸悦,不令而穷极奇巧。为平台三十六座,马戏四十八骑,皆选倡优韶秀者充之。衣以尚方貂髦锦绮,五色炫耀,饰以金翠珠玉,合成天然。从来迎春之盛海内无匹,即新安亦仅见也。”(朱万曙,《明清两代徽州的演剧活动》,2002年《徽学》)

社祭教化功能。祭祀功能为徽州传统演戏活动中最重要的功能,而社戏最初就源于“春祈秋祭”和“岁时崇祀”社祭活动。徽州是理学大师朱熹的故里,自古以来便有着尊儒崇德明礼的文化习俗,通过繁文缛节的祭祀礼仪活动,以道德礼仪教化民众,唤起族人的道德自觉,稳定伦理规序的社会秩序,成为徽州宗族治理理念。社戏在社祭中不仅成为重要内容而且也成为程朱理学思想教化和族规家法宣讲传播的重要载体。一是春播秋收农物社祭的“春祈秋祭”社戏作用。歙县江村每年六月为了保护禾苗,“广旗幡伞盖,至潜口迎观音大士神,演剧设醮,以保禾稼”。每年十月间,“各祠设坛净醮,禳解火灾。或者演剧,以示驱攘”。(《橙阳散志》卷七《风俗志·保安》)二是宗族祭祀礼仪教化中社戏发挥作用。明代徽州剧作家郑之珍改编的《新编目连救母劝善戏文》中写道,目连历经千辛万苦去地狱救母,最终感化佛祖,救出母亲。剧中宣扬的是惩恶扬善、劝恶从善、因果报应的思想,也穿插了大量的宣传儒家的忠义伦理教化思想。民国二十一年(1932年)祁门历口县环砂村自十月初七起至十一日止连续五天开演目连戏,达到宣传孝道、教育族人效果。(《本村演目连对联》,刘伯山主编《徽州文书》第11辑第9册)

宣传劝导功能。社戏文化在徽州村落中传播教化作用还有一种表现形式,就是为了强化对族人村民教化和程朱理学道德熏陶需要而引用大量戏文中词句和内容作为楹联悬挂厅堂、祠堂,并编入戏台台词中以警示、教谕众人。祁门县栗木(栗里)村古戏台中央的乐善堂的楹联是“掌托明珠,照引天堂大塔;手持锡杖,镇开地狱之门”。戏台左侧观音堂的对联是“观之磊落,普济众生;音居饿莩,佑祀无疆”。右侧灵官堂对联是“手舞一鞭,脚踏火轮腾万里;睁开三眼,身披金甲照千求”。祁门县珠林村馀庆堂古戏台正壁楹联是“太平调调好龙萧韵,天有歌歌偕凤响音”。这些戏曲楹联大多宣扬程朱理学儒家劝善抑恶仗义积德思想。为了扩大教化引导效果,族人还将戏曲楹联抄录成册作为教化村民的教材。有的概括戏曲内容引导族人。如《孤儿联》中有一联“程婴义立故儿三百口报冤有望,岸贾谗谋赵盾十八年受屈无伸”。有的对戏文中人物进行评价,引喻教化。如《伯喈联》中两联:“蠢丞相夺人夫婿更不念人家父母夫妻,强状元舌亲骨肉何必要这功名富贵”“蔡中郎弹琴写怨弦弦有君臣惟无父母,赵孝女剪发送亲寸寸管纲常难系夫妇”。有的将作品主题意义延伸引喻教育民众。如《苏秦联》中“屈伸有数莫将成败论英雄,骨肉无情只把高低作好恶”。这些戏曲楹联生动易懂,结合戏曲教化乡民,作用显著。于是,在徽州村乡许多墨客贤士盛赞社戏文化。民国时期雄村曹靖陶所作《雄村十咏》中写道:“沿着茅山搭戏台,开场锣鼓闹如曹。宛城遇绣何曾禁,笑睹曹瞒倒灶来。”(朱万曙:《明清两代徽州的演剧活动》,2002《徽学》)

警示预防功能。防范族人和村人犯禁是徽州宗族强化村人自治和族人管理预防目的。一是各类“公约”和“禁约”约定“罚戏”禁规来警示防范。为了使这些禁规让族人、村民人人皆知,徽州族长和里老往往“勒石立碑”公示以达到警示效果。明清时期,徽州“一府六县”民间民俗碑刻共253块,涉及罚戏内容的碑刻有21块,罚戏碑刻主要集中在祁门、婺源、休宁三县。这些罚戏警示碑刻有涉及生态环境保护的,如康熙三十三年(1694年)休宁县沂川村《立山养石碑记》规定:对水口山场禁止砍伐树木,不准攀枝摘叶,即便是为风所摧折的枯枝也不得捡拾,山上的石头、河滩上的石块都不得私取。侵犯者罚戏一台外,再罚银一两。如屡犯不禁则“报官追究”。有维护生产经营秩序的,如道光十八年(1838年)祁门县渚口乡滩下村《罚戏乡约碑》第三条规定:“禁公私兴养松杉杂苗竹以及春笋,五谷、菜蔬并收桐子、采摘茶子,一切等项家外人等概行禁止,毋许入山,以防敝卖偷窃,如违罚戏一台,报信者给钱一百文。茶叶递年推摘,两季以六月初一日演戏,断不徇情。”有整治乡村秩序维护社会稳定的,如乾隆五十年(1785年)祁门县历口镇环砂村《演戏禁强讨强要碑》规定:禁止三群五党强讨和乞丐进村骚扰,一经发现,立刻“送官究处”。对那些不遵守条约而“私行给业”的,查明以后罚戏一台;而对那些“孤老残疾”者则“不在禁内”。嘉庆十一年(1806年),祁门县闪里镇桃源村陈氏宗族就规定禁止赌博,违者罚戏。清代婺源县中云镇豸峰村口龙茶亭内的《罚戏永禁碑》规定:禁河下网钓药鱼、禁大路堆柴堆粪、禁亭内堆积禾斛,违者罚戏一台。有维护生产生活秩序的,如道光十七年(1837年)祁门县历口镇彭龙村《严禁祠庙堆放杂物碑》中规定:禁止在光庆堂、敬典祠、仁忠殿、关帝庙堆物、晒谷、晒衣等,认为此“亵渎祖先”犯大禁。(谦谦、陈琪:《古代徽州罚戏碑刻与乡村社会自治》,《黄山学院学报》2018年第1期)

二是通过族规家法规定罚戏内容来警示预防违规犯禁行为。1814年,祁门县薯溪王氏宗族制定的罚戏规约内容,具体如下:“兴山之后,各家秩定必须谨慎野火。倘有不测,无论故诬,公同将火路验明。查出,罚银十两,演戏全部。如不遵罚,即令本家房长入祠,以家法重责三十板。”(嘉庆祁门《环溪王履和堂养山会簿》)

惩治止纷功能。徽州社戏文化惩治功能体现在徽州族长、里保以及宗亲耆老等根据公约、禁约以及族规家法规定,对于一些违规犯禁者尚不足以报官追究者,则通过罚戏来处罚,以达到示众告诫和以防后患的效果。道光元年(1821年)秋,休宁县七村举行太子庙会,四乡八里村民纷至沓来,其间有游手好闲无知之徒酗酒闹事,族长获悉后即召集里老公议,决定处罚此肇事青年罚戏一台,并在通真太子庙敬神焚香三炷,勒石刻碑,以警示世人。这块《禁戏场酗酒生端议罚碑》详细记录罚戏缘由和事情经过,达到了处罚一事警示众人的目的。

罚戏惩处功能还体现在经济处罚效果上,道光十八年(1838年)祁门县渚口镇滩下村的石碑中这样规定:“定行惩罚,一千文演戏,断不徇情。”(陈琪《徽州清代民间田野中戏曲碑刻文献调查与研究》)当时的谷价相当于一个普通人一年三分之一的口粮钱,而且还不包括戏班人员用度花销,显然,这种罚戏经济处罚相当严厉。

(作者单位:安徽省黄山市中级人民法院)